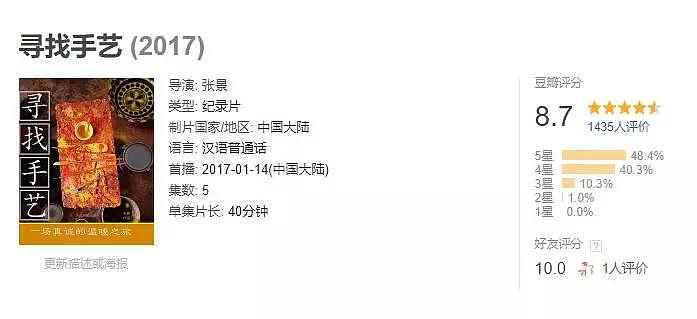

他拍下中国快要消失的手艺,却被20家电视台拒播,只因镜头下的人太过真实(组图)

这是一部“非主流”的纪录片,

一拿出手就被二十多家电视台拒播,

就连导演本人对纪录片的评价都很令人绝望:

“一、土得掉渣;

二、摄影和录音师毫无经验;

三、没有导演技巧;

四、音乐单一……”

连海报,都透着一股子草台班子的味道

可这么一部“奇葩”纪录片,

最近却在B站大火。

10天里点击量超过7万,

在豆瓣也拿下了8.7的高分。

很多人直接看哭,

甚至两天后跑来再看第二遍。

“朴实,温暖,接地气”

是评论里出现得最多的词,

因为《寻找手艺》的镜头里,

记录的就是那些默默无闻的民间手艺人。

他们的人生很慢,

慢到做好一件事,需要花一辈子的时间。

然而,

如果不快一些记录他们的人生,

可能就来不及了。

在云南,

导演第一次在拍摄时留下了眼泪,

因为一位80多岁的做伞老人——坎温。

他几十年如一日,

每天都靠在墙角做伞。

拍摄期间,

老人用棉线固定伞骨架时,

线断了8次。

每断一次老人都会愣神,

然后焦急地尝试下一次,

到后来变得十分沮丧。

导演说:

“说起来也没什么好哭的,

但是我就是每看一次,

就哭一次。”

一把伞要经过几十道工序,

所有材料就是竹子、纸张、棉线,

坎温做伞都是凭几十年的感觉,

但是他 ,

终究还是老了。

今年4月片子上传到B站之后,

有人给导演私信说想买老人家做的伞。

导演统计了一下大概有20把,

联系坎温家人时,

他们说坎温今年2月已经去世了,

再也没有人做伞了。

在贵州小黄村,

两位老奶奶正在用极其简单的方式造纸,

那也是她们人生中最后一次手工造纸,

她们打算把剩下的原料全部用完就不再做了。

这也意味着,

当地的造纸术或许也随之失传。

在拍完造纸后,

导演要记下她们的姓名,

还给她们拍照。

脸上满是皱纹的两位老人都特别高兴,

笑容满面地说:

“这下我们的名字到北京了,

照片也到北京了,

就算名字到了北京也好啊。”

两位老人静静地造了一辈子的纸,

在收工时知道名字和照片被记录下来,

就已经像孩子一样心满意足。

纪录片在B站发布后,

大家在这段的弹幕里密密麻麻写着:

“阿妈,你们到北京了。”

“已到上海”

“已到广州”

“已到纽约”

..........

在新疆喀什,

做陶器的吐尔逊江大叔说,

他家的房子已经有400多年的历史了,

开发商要征地,

给他12套单元房他不要。

他不在乎赚钱多少,

只想给世人留下更多的陶器。

他说:

“祖辈留下的房子不能在自己手里毁了,

祖辈的手艺也不能在自己手里毁了。”

做陶器的时候,

大叔一直在土窑里专注地爬上爬下,

但当他把最后一批陶器送入火窑后,

大叔却突然对着镜头开始发起了牢骚。

他担心,

有一天他不在了,

这些陶器就会慢慢消失。

在西藏,

这个21岁的帅气小哥,

从13岁起就开始刻经了。

当摄制组问,

是不是刻得越多,拿的钱就越多?

他连忙摇头说:

“不是不是,刻的时候好好刻,

慢慢刻,对这个板子好一点嘛,

否则良心过意不去。”

从18岁开始编制腰带的石大姐,

四十多年从未间断。

每年能编出5-6条,摆到集市上去卖,

开价100。

往往会被人砍到65至80,

问到编织腰带累不累、难不难的时候,

石大姐给出了毫不犹豫的答案:

“会就不难,不会就难;

喜欢,所以不觉得累,不喜欢才会觉得累。”

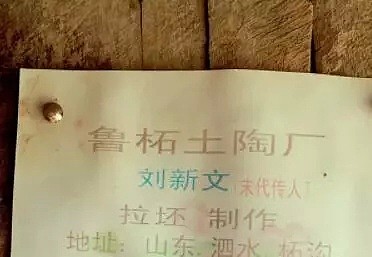

在山东泗水,

导演还拍摄了土陶的手艺人刘新文,

在他的门口贴着一张显眼的字条,

姓名后面特意标注了“末代传人”四个字。

他之所以称自己是泗水陶器的末代传人,

是因为柘沟镇曾经有几百户人家制作土陶,

现在只剩下他一个人了。

在片子的后期剪辑中,

导演却犹豫着没有把刘新文放到正片里,

“他几乎是中国传统手艺和手艺人的一个缩影,

可是,太悲凉了,

看到他,心里总会有一些没落的寒意。”

在四川喜德县,

当地最大一家漆器厂已经倒闭了,

这里曾以彝族漆器闻名。

只用红、黄、黑三种颜色组合,

就能勾绘出色彩明丽的器皿。

吉伍五各是吉伍家族漆器的唯一女继承人,

六七岁开始喜好漆器,

在父亲的细心传授下,

手艺已经远超前辈。

然而现实打败了喜德县的漆器厂,

也打败了吉伍五各。

漆器厂倒闭后,

父亲不敢再让女儿受生活之苦继续漆器之路。

他让女儿去考了老师,

如今成了小学老师的吉伍五各,

只能在周末和节假日回来帮帮爸爸的忙,

但她告诉导演,其实她最深爱的还是漆器。

四川荥经,

这里的砂器看似供不应求,

但愿意接单的人却越来越少,

“货主把价格压得太低了,

每一只砂器的利润到了手艺人手里,

只有不到1块钱。”

即使是在商铺林立的砂器一条街,

手艺人已经从百十号人降到20多,

且年龄都在五十岁上下。

因为利润太低,

年轻人无人能静下心来做砂器,

在火烫的砂窑里,

热得满头大汗的大哥说:

“再过十年二十年,荥经砂器就该灭绝了。”

戈壁荒滩上,

摄制组找到了胡大拜尔地,

他在很远的地方放羊,

看到有客人来他特别开心,

把家里的鸡蛋煮了一半。

他是牧羊人,

也是民间艺术家,

他的音乐撼动人心,

会制作、演奏巴拉曼、热尔普、都塔尔等民族乐器……

“向北90公里无人,

向南8公里无人,

向西11公里无人,

唢呐的声音以胡大拜尔地为中心,

抚平整个戈壁滩。”

然而,

胡大拜尔地的手艺却当场失传。

他的儿子没有学习做乐器,

连一个音符也吹不响。

这些手艺人,

用苍茧与汗水,

讲述了他们一生的故事。

也用一生的时间,

经历了传统手艺“从有到无”的过程。

他们从不问什么是工匠精神,

只是单纯地埋头工作。

导演说,

在拍完这个纪录片之后,

他觉得很惭愧,

“再也不好意思提梦想这个词了。”

虽然一开始,

他卖掉了北京的房子去拍片就是因为梦想。

因为预算有限,

请不起专业人士,

不仅摄影师是由司机临时担当,

录音师还得兼职灯光,外联,

拍摄设备是二手的。

导演不仅跟着摄影还亲自做后期,

拍完剪了50多遍,

成片后也没钱做推广。

“一般电影至少几十万几千万的推广费,

但我一分钱没有。”

被电视台拒播,

《寻找手艺》连成本都收不回。

但导演却表示:

“有人看就好,

拍出来没人看才惨,

用一套房子,

为100多位手艺人留下了影像记录、文字记录,

值了。”

“一门手艺的消亡,

就代表着一座小型博物馆的消失。”

手艺人的坚持,

不仅是为了谋生,更是对文化传承的守护。

我们无法阻挡时代的变迁,

只希望能让更多的人知道这些手艺人。

也许关注的人多一些了,

手艺就能消失得慢一些,

再慢一些。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64