西方对戈巴契夫和自由主义胜利的幻觉 (组图)

本文转载自纽约时报中文网,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

巴黎——米哈伊尔·S·戈巴契夫相信,可以在不诉诸暴力的情况下保住苏联。事实证明,这误解了他所统治的专制帝国的本质。1991年,苏维埃政权解体,其结局被西方视为自由和自由主义民主的胜利。

「在他之前的每一位苏联领导人都知道,必须时不时地派出坦克,」瑞典前首相卡尔·比尔特说。「在某种程度上,戈巴契夫的伟大就在于他错了。」

波兰在1989年夏天举行了1945年以来的第一次自由选举,捷克斯洛伐克在那一年晚些时候发生了一场「天鹅绒革命」而不是暴力革命,柏林牆在1989年11月9日倒塌,没有流血,50万苏联军队不开一枪就从东欧撤回国,这些都是因为戈巴契夫拒绝使用武力。

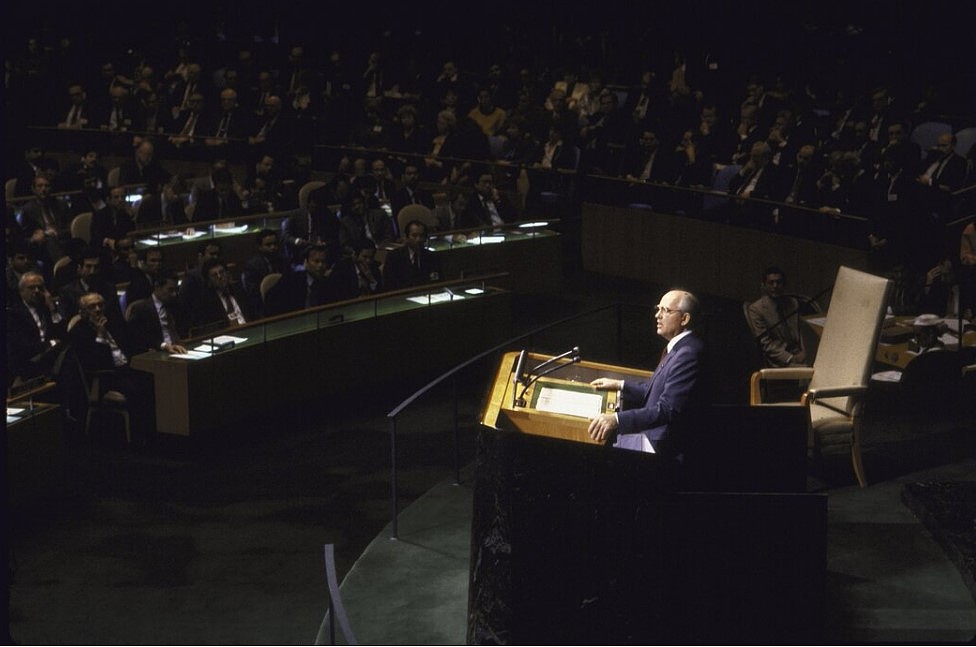

1988年12月7日,戈巴契夫在联合国发言称:「例如,武力和武力威胁显然不能也不应该成为外交政策的工具。」这一信息从未传到俄罗斯现总统普丁的文件托盘上。

多亏了戈巴契夫,欧洲才得以保持完整。西方国家的回报是什么就不那么清晰了。

在这片大陆再次被战争撕裂之际,一个悬而未决的问题是,戈巴契夫的改革与开放自由化政策所带来的各种可能性是否令美国及其盟友过于飘飘然,他们是否只是吞下了他的礼物,而没有认真思考它对西方安全和社会的影响。

1989年11月10日凌晨,东柏林人爬上柏林牆,向西柏林人伸出手。

1997年,美国总统柯林顿表示,大国领土政治已经结束。他说,一个新时代已经到来,在这个时代裡,「开明的利己以及共同的价值观将迫使各国以更具建设性的方式定义自身的伟大。」

四分之一个世纪后,普丁将「伟大」定义为追求恢復帝国的武力。但在戈巴契夫的行动导致冷战结束和苏联解体后的十年裡,西方并非只有柯林顿持这种过分乐观的观点。

当时人们有一种感觉,历史将自然而然地按照西方的方式发展,因为莫斯科的主要意识型态选择已经崩溃。在朝着自由主义前进的道路上,似乎没有其他选择。一些人设想了「第三条道路」,将资本主义和社会主义的精华结合起来。但也没有什么结果。

这是一种理想主义的思维模式,最终变得危险,因为它倾向于对西方社会的失败过于宽容。不过,这并不比戈巴契夫的信念更理想主义,他相信,改革后的共产主义社会更欢迎个人的主动性、更民主、最终更加自由。

在许多方面,正如巴黎智库蒙田研究所特别顾问米歇尔·杜克洛所说的那样,「戈巴契夫是苏维埃的杜布切克」——他指的是捷克斯洛伐克领导人亚历山大·杜布切克。1968年,杜布切克试图把「有人性的社会主义」带到他的国家,导致苏联坦複製隆地开进布拉格。

1988年在联合国的同一次演讲中,戈巴契夫还说了一些在苏联领导人当中长期以来无法想像的事情:「当然,我们远不能自认掌握绝对真理。」

除了少数例外,戈巴契夫不仅放弃了暴力,还放弃了共产主义教条的绝对正确性,即相信苏维埃政权垄断了真理,可以创造一个工人的天堂,必要时可以使用枪炮和古拉格作为手段。

1968年8月,布拉格民众嘲笑入侵的苏联军队。

「这是戈巴契夫的双重捨弃,当然,今天普丁的所作所为则恰恰相反,」关注中欧问题的法国政治学家雅克·鲁普尼克说。「戈巴契夫引爆了他无法控制的东西。他创造了历史,但他当时并不知道自己正在创造什么样的历史。」

1989年,戈巴契夫在欧洲委员会议会大会发表的演讲中部分阐述了他梦想中的历史。他谈到了一个「共同的欧洲家园」,以及「对欧洲现有国际秩序的重组,将欧洲的共同价值观放在首位,使利益平衡取代传统的力量平衡成为可能」。

他说,有必要「共同对欧洲统一的理念进行再一次的思考」。

这就是30多年来笼罩着欧洲的一大妄想。如果冷战已经结束,如果以苏联为首的华约组织已经解散,是否可以想像一些新的架构,其中俄罗斯不是一个对手,更不是一个敌人?

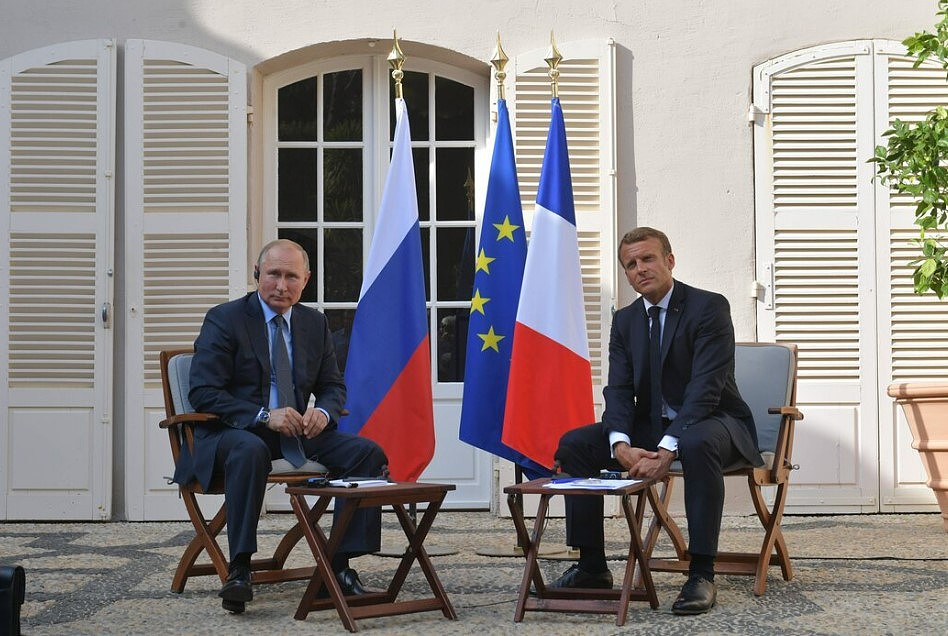

甚至在2019年,法国总统埃马克宏邀请普丁前往法国,与已经「脑死亡」的北约讨论欧洲秩序的重组时,他还说:「俄罗斯是欧洲的,这一点根深蒂固,我们相信欧洲是从里斯本一直延伸到符拉迪沃斯托克的。」

2019年,法国总统马克宏在布雷冈松堡接待俄罗斯总统普丁。

乌克兰战争已经改变了马克宏的想法。近来,他强烈谴责俄罗斯的帝国主义和暴力行径。横亘于里斯本和符拉迪沃斯托克之间的欧洲大地再次沾上了鲜血。

思量戈巴契夫所设想的「共同的欧洲家园」确实诱人,但事实是,戈巴契夫之后的俄罗斯从来就不想成为一个与邻国相安无事的普通民族国家。

「它一直想要一个帝国主义的沙皇,」杜克洛说。

普丁曾说过「俄罗斯的边界没有尽头」,不过事实似乎证明,他对横跨乌克兰等国的「俄罗斯世界」(Russkiy mir)的设想深植于俄罗斯民族心理之中。

「俄罗斯人不能接受戈巴契夫的一点是,他白白放弃了帝国,」鲁普尼克说。

但帝国復辟的代价高昂。说波兰和匈牙利加入北约是为了寻求北约的保护并非没有来由。就像俄罗史东过入侵激活了乌克兰的国家意识一样,它也让北约的意义获得重生。俄罗斯认为,北约应该随着苏联的解体而消失。

因此,由于戈巴契夫,一亿中欧人获得了自由,在他去世的那一刻,他脑海中的那个和平统一的欧洲大陆似乎比以往任何时候都更加遥远。历史不会直线前进。

但西方对戈巴契夫的亏欠是巨大的,因为他推翻的是一个极权帝国。前法国驻莫斯科大使西尔维·伯曼说:「他是一个和平之人,虽然晚年满腹牢骚,但他愿意结束冷战,并降低核对抗的风险。」

1961年,面对苏联对一个自由柏林的紧迫威胁,约翰·F·甘迺迪总统说:「我们不能与那些说『属于我的不能谈,属于你的可以谈』的人谈判。」

那是赫鲁雪夫会说的话。戈巴契夫倾向于谈判而不是坦克,他改变了世界,也失去了他的国家。

週三,在柏林的「统一之父」纪念碑,有人在戈巴契夫的凋塑上献上了玫瑰花。

本文转载自纽约时报中文网,仅代表原出处和原作者观点,仅供参考阅读,不代表本网态度和立场。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64