亚洲最危险的妇产科:我上班第一天,就看到一个子宫被搅碎(组图)

如果有一个地方,不能堕胎,也无法避孕,会发生什么?

妇产科医生陈朵拉,今年就去了这样一个地方。在那里,女性平均一生要生育5.5个孩子。

这还不是最严重的后果,最严重的后果是,因为当地医疗环境极差,每一次生育都是一次赌命。

大多数产妇无法产检,唯一能做的检查是血常规,这导致许多疾病被耽误,拖到最后不得不紧急动手术。然而当地最好的医院里,连麻醉药都缺少,还很容易导致恶性感染。

这个地方就是太平洋岛国东帝汶,今年10月,陈朵拉去那里做援助医生。

她想帮助这里的产妇,却发现这里要器材没有器材,要药物没药物,手术室只有三间,许多生命危急的产妇,只能眼看着自己病情恶化。

不光如此,很多当地医生几乎没有手术经验,他们治疗患者的方式在中国可以轻易葬送一个医生的前途。

还没等陈朵拉帮助几个产妇,上班第一天,她就几乎崩溃了。

东帝汶给我的“见面礼”,是一个破碎的子宫。

子宫来源于一幅惨不忍睹的手术器官照。

照片上,产妇的子宫捣得血肉模糊,有个两指多宽的洞戳穿宫底,网膜暴力牵拉嵌入子宫腔,旁边的铺巾浸透血渍已经乌黑。

主刀的东帝汶医生将这张照片发到工作群里,并说,那位产妇三十多岁,这是她的第六胎。由于遭受严重创伤,医生不得不为她摘除子宫,由此引发严重感染。

当时我作为援助医生刚来到这个岛国,与当地医生都不熟,在群里也不敢多问。但这幅照片在我脑袋里凿开了一道裂缝,裂缝之下,是我当了十三年产科医生也无法理解的事情。

我只能忍住生理性的不适,想象产房里发生了什么。

在胎儿自然分娩后,产妇依然血流不止,胎盘没有剥离迹象。于是医生拿出金属器械,进入产妇的子宫,试图把宫腔内的胎儿附属残留物清理干净。通常清宫操作不超过半小时,这次操作持续了三小时。

残留物清不干净,出血就可能继续。我尝试想象,由于操作者的不正确判断,坚硬冰冷的金属器械,在盆腔里肆意搅动,像榨汁机的刀叶,拧动开关,杯具里的果蔬顷刻变糊状物。

只有这样的暴力操作,才能造成照片里的“灾难现场”,几乎没有别的可能。

回想起这事,我突然意识到,整个过程可能没有麻醉。

后来医生说,这个产妇躺在病床上,连续发了三天的高烧,因感染性休克最终离开了这世界。

医生在群里带领大家向圣母祷告,祈求死者灵魂安息。

当晚我将照片发给国内的同事,“这里的产房很暴力”,配上一个红脸流汗的尴尬表情。

同事秒回我,“好吓人”。过了半天似乎琢磨出怎么回事,又接着说:“这也太夸张了吧”。

我猜我出了一个难题。这种手术操作突破了国内医生的常识与底线,除了惊叹以外,不知该怎样回复。

2023年10月,我和九名医生一起来到东帝汶援助。自东帝汶独立,中国就一直派遣援助医疗团队,到我们已经是第十批。

这个小小的岛国位于南半球,毗邻赤道,北临印度尼西亚,南靠澳大利亚,二〇〇二年刚刚独立,是世界最不发达国家之一。

独立前的东帝汶,多年来一直在战火中度过,先后被葡萄牙、日本和印尼主宰,过去一百年的命运,就是被殖民者反复奴役屠戮。

东帝汶几乎没有工业,农业基本处于刀耕火种的原始状态。多数人能找到的最好工作,就是到外来者的超市、餐厅和诊所打工。

城市只有一条主干道,一旦驶离这条公路,到处都是荒山和尘土,还有杂乱求生的椰子树。从机场到城市途中,我看见半山腰搭满彩色铁皮房,夜晚,漫山遍野布满星星点点的灯火。

到东帝汶的第三个周日,恰好是他们的青年节,也是国难纪念日。那天傍晚,首都帝力港口附近的海滩和街道聚满来自各地的青年。

他们骑着摩托或是乘坐黄色大卡车自发前来,在街头巷尾点燃蜡烛,整座城市白夜如昼,以此告慰曾经遭到屠杀惨死的同胞。

青年节那天的“街景”

青年节那天的“街景”

我既是一名妇产科医生,也是一个母亲。看到这些年轻人点燃蜡烛,不禁想到饱受战火摧残的女人和孩子。在枪炮的嘶鸣中,她们只能任人揉捏。

来到这个悲剧如此之多的国度,我想救助这里的女性,顺带还能有一笔津贴,家里房贷能早些还,两年后归国,极大概率可以升职加薪。

可是当我真正上手妇产科的工作,升职加薪、援助津贴这些愿望就变得虚无缥缈起来。像照片里那样悲惨的产妇,很快就亲眼可见。

抵达帝力的第二周,我原打算和其他援助医生一样,先熟悉科室,一个月后再参与值班。没想到周四那天,妇产科主任便迫不及待让我尽快报道,理由是缺了援助医生,整个科室没办法运转。

我所在的是东帝汶最好的公立医疗机构,每天早上九点,门诊室外的走廊里排满长队。各地的孕妇汇集到这里,抓住自己最后的救命稻草。

上午的门诊本该十二点结束,但第一天出门诊,我就忙到下午两点。

那天门诊室打印报告的机器坏掉,我不得不跑到住院部去打印,那里的机器也打印不出来。下午我还要写报告,还要做手术,耽误一点时间,就可能错过几条人命。

我在走廊里近乎崩溃。

东帝汶没有常规产检,更没有定期随访体系。来到这里的孕妇,多数病情已经延误,甚至恶化到必须立刻手术。

这个孕妇必须清宫,那个因为血压问题必须马上分娩,可是整座医院只有三间手术室,要承担眼科、儿科、妇产科、骨科和普外科等各种手术。

更可怕的是,三间手术室的环境,可以概括为“无菌”的反义词。

消毒罐表面污迹斑斑,床上积满血渍,永远没法及时更换;空调漏着水,制冷功能彻底失灵,整间屋子蒸笼般闷热。没有一次性的无菌单,蚊蝇嗅着血腥飞来绕去。消毒洗手池的龙头坏掉,池壁挂满黑霉斑点,全天候漏着水。

就算是国内最差的手术室,可能也要比这里干净些,他们全国最好的公立医院充其量也就相当于国内的镇卫生院。很多患者本身的疾病可以通过手术治愈,但最后却因为在这里感染而去世。

国内一位曾经援非的同事听闻这些,苦笑说,“你让我怀疑自己去了一个假非洲,你这地方的条件还不如非洲呢”。我不清楚非洲的环境,但听完他的话不禁在想,倘若没有中国的援助,这里会发生什么?

中国对东帝汶有特殊的意义。

2002年5月20日,东帝汶刚宣布独立,两个小时后中国就第一个同它建立正式外交关系。独立一天不到,外交部部长就访问了东帝汶。

但据说十多年前,这家东帝汶国立医院的手术室,不允许中国援助医生进。能堂堂正正做手术的,除了本国医生,只有美国、澳洲和古巴的医生。

直到一位中国的妇产科医生改变了这一切。

中国援助东帝汶建设的港口

中国援助东帝汶建设的港口

值班期间,她遇到一位情况危急的产妇。可是本国医生和白人医生都联系不上,她当机立断,将产妇扶上病床,推着病床推车,冲进走廊,直抵手术室门前。值班的护士不让进,援助医生厉声呵斥,说再不做手术这个人就要死了。

最后,她强行闯进手术室,将濒死的产妇和婴儿硬生生从鬼门关拉了回来。自那以后,医院再也没有中国援助医生不许进手术室的规定。

我是从一位当地的麻醉医生嘴里听闻这件事的。提起这位前辈,麻醉医生连讲带比划,最后竖起大拇指,说她医术精湛,对工作认真勤奋,是自己非常佩服的中国医生。

回到宿舍,我在网上寻找这位前辈的资料,点点滴滴都不放过。她多次重返东帝汶,累计超过十年,据说拯救过无数生命,光是接生婴儿就超过两万。

我把这位前辈当成榜样,然而我刚刚工作,就差点出人命。

有一天我值夜班,来了一位37岁的孕妇临产,胎儿横位。患者没有术前资料,仅有血常规报告提示重度贫血。

剖宫产迫在眉睫。

我给出输血再手术的建议,也常规进行感染预防性给药。进腹后,切口有一处血管如蚯蚓盘踞。我决定先行浅表血管结扎。结果缝针一下去,瞬间蔓延成一片血肿。

必须尽快取出胎儿。

可是子宫切口下方不是胎儿,而是胎盘,我不得不从胎盘上方开一个洞取出胎儿。打开洞后,我小心翼翼取出胎儿的腿,接着是屁股,躯体和双臂,最后是头部。

这是极为漫长的几十秒,听到婴儿的啼哭,我松了口气。可是刚一取出胎盘,周围就血流如注。

我让麻醉医生给了宫缩药物,迅速清理宫腔,试图尽快缝合切口。

正往手术室送急诊剖宫产病人

正往手术室送急诊剖宫产病人

缝合浆膜的时候,缝到末尾,针眼开始不停渗血。常规加固缝合止血没有起效,而渗血位置涉及重要的血管,缝针不能肆意游走。能加固的位置处理完针眼,依然在持续渗血。

我观察了一下,出血位置紧靠膀胱,表面似乎有血肿的倾向。我连说带比划,让助手赶紧给妇产科主任打电话,却没有回音。我只能孤军作战了。

倘若在国内,我可以使用宫腔球囊压迫进行止血,简单地说,就是将一个球囊插入产妇的子宫腔内,然后填充无菌生理盐水形成压力,达到止血的功效。可是这里没有球囊。

如果有值得信任的助手,我也能直接缝合,只要助手精准配合,我们就能避开一处处引发血崩的陷阱。可是眼下我唯一的东帝汶助手,和旁人聊着我听不懂的话。他们既不懂缝合,也无法与我有效沟通,硬上只有死路一条。

药物紧缺还能找别的方法补救,但是熟练专业的医护团队没有任何替代方式。

我只能听天由命,拿纱布按压出血部位,直到出血停止。就在我以为缝合完成,出血止住时,产道里竟然清出大量血凝块。

看着那些喷涌出的血凝块,我瞬间崩溃,连忙让麻醉医生继续加用止血和促宫缩药物,好在清理完血凝块没有看到成股流出的鲜血,至少说明目前没有活动性出血。

没有国内的长纱条,我用大小纱块凑数压迫。只要能压迫不出血,一切都还有转机。麻醉师反复跟我确认填塞物的数量。整个过程中,病人的生命体征始终稳定,心率没有增快,血压正常范围内波动。

直到填塞的纱块也没有看到血液浸出,这场与死神的竞赛才算告一段落。

科室组织新生儿复苏训练

科室组织新生儿复苏训练

喜悦维持的时间并不久,来这里不到两个月,我感到了挫败,不得不承认自己的力量太有限了。

在东帝汶,营养不良、严重贫血、没有产检而生出的畸形婴孩,再寻常不过。而因重症感染去世,或抢救不及时,加速病情恶化甚至死亡的,几乎每周都在发生。

而国内发生同等级的医疗事件,医生也许要官司缠身,终生背负骂名。

本地医生几乎做不了什么事,唯有祷告很熟练。

医院在太平间旁边设有一间教堂,每天中午十二点,在医院每处角落的喇叭里,都能响起集体祷告的声音。

孕妇难产时,医护们祷告;患者大出血时,医护们祷告;感到无力拯救患者,病床上奄奄一息的人即将等待死亡时,医护们想到的,还是祷告。

不管白天、深夜亦或凌晨,只要院内响起齐声唱咏的祷告,同时听见车轮的吱吱声,我就知道,走廊里有一辆载着红色裹尸袋的推车正在经过,又一个生命追随他们信奉的圣母去了。

以前,有些援外人员撑不过几个月就回国了。我害怕,自己也会是逃兵中的一员。

但我不想离开,这个荒凉的岛国有时会让我想起家乡。

有一回在手术台上,产妇的羊水和血液浸透手术服,弄脏我里面的衣服。我随手扔掉,本以为肯定能在这里买到,逛了全国唯一一家商场,没想到竟然找不到一件合适的衣服。

就在那个瞬间,我想起了自己的家。

我在川西平原的农村长大,小时候家里条件也不好,没有几件合适的衣服。我爸在建筑工地打工,每个月家里收入只有几百块钱,就连学费都发愁。

以前旅游的照片

以前旅游的照片

有一回家里的猪生病,被我爸卖掉,竟然意外给了我一笔零花钱。还在读小学的我,拿着这笔零花钱,奢侈一把,买了一本漫画杂志。

当年漫画杂志流行交笔友,小朋友互寄信件。我写了一封信,寄给杂志社,没想到真的有人回复了。

那是一位读初中的哥哥,此后我们成为无话不谈的笔友。直到我高考那年春天,寄来的信封里,竟夹着几百块钱,展开信得知,这是他无偿赞助我的高考报名费。那笔钱相当于我好几个月的生活费。

那时他还在读大学,没有正式工作,直到现在我们都没有见过面。

十多年过去,哥哥的名字,那笔钱的数额,以及那封信寄到日期,都清清楚楚地烙印在我脑袋里。

成为一名医生后,我参加过很多慈善义诊项目。有一回在阿坝藏族羌族自治州义诊,一个孩子的脸被牦牛顶了,伤口愈合,整张脸惨不忍睹。孩子的老师恳请我帮帮他,可我是妇产科医生,不懂得怎样做整容。

我将孩子的病情发到医生群里。消息一转再转,一位重庆的整形医生打来电话,说自己的整形医院正在做免费慈善整容项目。

听说是私立整容医院,我有点警惕,担心上当受骗。于是和孩子唯一会讲汉语的哥哥乘坐绿皮火车到重庆,确定对方不是骗子,才把孩子交给整形医生。

等我再回到阿坝州那座小山村,整个村子里的人都涌到狭窄的街上,排着队为我献哈达。

我心里美滋滋。那种因帮助他人获得的成就感,没有任何事情可以替代。

在帝力商场买到的安踏儿童鞋,15美元

在帝力商场买到的安踏儿童鞋,15美元

我非常想帮助这里的女性,她们实在太苦了。

由于信奉天主教,堕胎在东帝汶是一种罪孽,所以每个女人一生平均要生育五到六个孩子,全国如今45%人口是儿童 。

如果不想再生,理论上可以选择避孕或结扎,但是整个国家缺乏有效的避孕药物或节育器,而结扎只能通过带来极大创伤的开腹操作完成。就是这样一台手术,还要排队好几个月甚至更久。

超市里虽然卖避孕套,但那多半是给外国人准备的,有些东帝汶人一辈子也没用过。

来到妇产科门诊室的,九成以上是孕妇,而且这里的葡萄胎特别多。

这是一种异常妊娠疾病,因妊娠后胎盘绒毛滋养细胞异常增生、水肿,形成水泡,水泡连成串,形如葡萄,俗称“葡萄胎”。患上葡萄胎,不光怀不出孩子,还必须尽快清宫,耽误了,甚至可能导致孕妇死亡。

在国内,我一年也见不到几例葡萄胎,见到的,也是刚怀孕没多久,通过产检查出来。在这里第一天门诊,我就见到三例葡萄胎,已经怀胎四、五个月了。

有一种说法是,葡萄胎源自遗传基因。但诱发葡萄胎的因素还有一种,就是营养不良。

这也能从外观判断出来,不管是孕妇还是肚子里的胎儿,都瘦瘦小小,甚至有的都无法通过肉眼判断怀孕。

这些准妈妈,多数都有家人陪伴,但是陪伴解决不了医学上的难题。我只能通过模糊的问诊,和基础血常规判断她们的疾病。有时我甚至不敢直视孕妇和家属,他们忧愁的眼神好像在一把一把攥紧我的心脏。

每天查房的时候,我看着情况危急,却排不上手术的孕妇,心里满不是滋味,只能干着急。

我不光是一个妇产科医生,也是两个孩子的妈妈,大儿子已经四年级,小儿子今年刚上学。怀孕是女性的鬼门关,我想尽自己所能,让每一位孕妇都能平平安安,顺利生完孩子,尽快恢复出院。

即使轮到我休息,每个工作日早晨八点,我都会到科室里看看,有没有需要做手术的患者。就算连续值了十五小时的夜班,如果有患者需要紧急处理,我也会尽量安排手术。

待在宿舍里的时间,我几乎全部用来学习当地的德顿语。先在网上查资料,再找科室里的医护,和当地懂德顿语的华人交流,哪里说得不对、怎样的说法更准确。

由于这里没有产检,我没法直接问产妇哪里有问题,只能问她们:

“你有没有感觉孩子在动?跟以前动得有什么不一样?”

“你的肚子痛不痛?哪里在痛?”

仅仅一个月,我就值了八个夜班,在整个科室里排名第一,最多的时候一天做了七台手术。这些由我主刀的孕妇,最终都平安出院了。

筋疲力尽的同时,我能感觉到,自己的努力赢得了同事们的认可。

与医院护士的合影

与医院护士的合影

东帝汶的医生渐渐与我熟络起来,终于有一天,某位医生与我吐露心声:“没有人告诉我们怎么当医生,怎么做手术,我们都是自学的。”

我才知道,在印尼占领东帝汶的二十多年期间,印尼统治者不允许这里的孩子读书、受教育,直接导致整整一代东帝汶人沦为“文盲”。直到现在,东帝汶的成人识字率还不到70%,大概相当于国内八十年代。

当年的医学生们,自然也在这个范围里。国立医院的医生们,以前多是地方卫生所、保健中心的村医,在战乱年代根本谈不上什么学习进修。

好一些的,建国后交换到古巴进行医学理论教育,之后回国在基层保健机构上班,在这些地方,他们的动手能力从来没有被重视过。

可是这些年一直有援助医生过来,怎么会连最基础的缝合伤口都不会呢?

我不禁想起那位妇产科的前辈,于是向这位医生问起她的过往。没想到医生苦笑:“那位医生几乎不与我们沟通,她不讲英语和我们的德顿语。”

换一位医生打听,得到相似的回答:“她从不和我们说英语或德顿语。”

我感到错愕,同时又有些尴尬,忍不住想要为那位前辈辩解。但是仔细想想,也没有什么可辩解的。

每个人的天赋不同,有的人就是对语言不敏感。她在这里待了十年,即使没有人帮助,也拯救过无数生命,一点点缺憾并不影响我对她的敬意。

同时我也意识到,如果想更好地帮助这里的女性,就必须培养出合格的帮手。

一件小事,让我对此有了希望。

有一天,科室里的棉签没了。我问一个年轻住院医生还有没有新的,他找半天没有,竟然拆了一支标本取样管里的棉签给我。标本取样管在国内的成本可能都是好几块一个,而一包棉签才几毛钱。

我有点惊讶,说这个太浪费了。年轻的住院医生说,为了病人这算什么。

我觉得一个合格的医生,最核心的品质就是一颗愿意帮助他人的心。医学知识不懂可以学,手术操作不会可以练,可是如果没有想要帮助他人的意愿,很难说能成为一个好医生。

我决定给每位与我搭台,愿意学的医生尽可能多的练习机会。

就在我暗自庆幸,身边就快拥有得力的助手时,我迎来抵达东帝汶后最大的挑战。

上周五凌晨,妇产科入住了一位病情危急的胖妈妈。

孕妇体重超过两百斤,怀孕42周,还是瘢痕子宫——这是做过剖腹产手术的女性都会有的问题,剖得越多,手术风险越大,而这已经是她的第六胎。此刻她还没宫缩,瘢痕处却有明显的压痛,毫无疑问子宫破裂、大出血等危重症的风险,要比正常产妇高得多。

最重要的是,她有慢性高血压。此时血压和尿蛋白检测结果,足以证明她已经发展为重度子痫前期。这是妊娠期高血压疾病严重的阶段。

她说自己眼花,轻微头晕。庞大的身躯,极度高耸鹏隆的腹部,象腿般肿胀的双腿,如果继续等待,她随时可能器官衰竭,胎儿也可能窒息死亡。

我立刻安排手术。胖妈妈艰难躺上病床,肚皮边缘几乎掉出床沿。

她的状况,基本等同于和死神赛跑,手术每慢一步,她和孩子距离死亡就更近一点。

可是手术一上来就遇到了麻烦。腰部穿刺麻醉,必须找到腰椎间隙最合适的位置,只有几毫米的操作空间,但孕妇过度肥胖,同时伴随腰骶部水肿,进针极为困难。一连换了五位麻醉医生,包括东帝汶、中国和古巴医生,都穿刺失败了。

我们再也等不起,不得不冒着巨大风险,给她做全麻剖腹产手术。

在这里进行全麻剖腹产有两个风险,第一是全麻药物会随着血液循环进入孩子体内,必须尽全力加速将孩子取出,否则会对新生儿呼吸造成巨大影响;第二是全麻药物有限,如果不能一小时内完成手术,后果不堪设想。

全麻药物注射后,会引起呼吸阻断。孕妇血氧饱和度剧烈下降,甚至不足60%,正常人的血氧饱和度在95%以上,低于90%,身体就会出现缺氧、呼吸困难甚至窒息等问题。

现在这位躺在病床上昏迷不醒的胖妈妈,正在经历濒死体验。

我望了望我的几个助手。

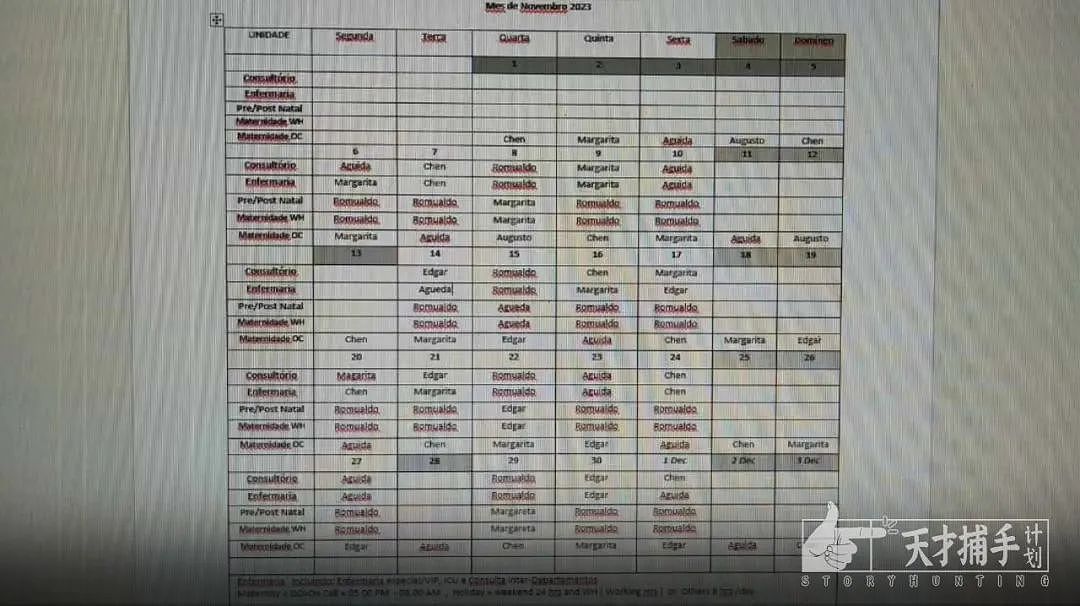

值班排期表,Chen就是我

值班排期表,Chen就是我

有一个医生叫曼纽尔,个子很瘦,性格腼腆,每次向我汇报病人的情况,或者当我纠正他的动作,他都会露出浅浅的微笑,然后低头继续按照我的示意完成操作。

他来这所医院只有半年多,过去十年一直在古巴和保健卫生机构学习和工作。在我接触过的东帝汶住院医生里,他的操作技能算是优秀的,甚至稍作指导,就能独立完成普通的剖宫产。

还有法蒂玛,个子不足一米六,脖子上总挂着十字架,脸小小的,尖尖的,眼角有明显的鱼尾纹。

他才从古巴学习回来,会讲西班牙语,但英语不太好。当我告诉他,如何正确测量子宫大小,如何扩张宫颈,以及怎样通过超声即时影像判断清宫器械位置时,他的眼睛里充满好奇,说又学到新技能了。

可是,现在这个胖妈妈和以前那些手术的难度完全不一样。

麻醉医生动手插管的时候,过度肥胖也导致了气道暴露困难,插管异常艰辛。必须尽快建立人工机械通气,完成插管,支撑她的血氧。每晚一分钟,都可能造成不可逆转的伤害。

整个过程中我心惊肉跳,这些步骤不完成,剖腹产手术无法真正开始。

可是麻醉能否成功,我一个妇产科医生也无能为力。此时此刻,不信教的我竟然也开始暗自祈祷起来,老天爷也好圣母玛利亚也好,不管是谁,赶快让手术开始吧。

终于,在麻醉医生插管后,孕妇血氧饱和度开始渐渐回升,直到回归正常数值,他们示意我可以开始手术。

开刀剖腹自不必说,真正的难题在取出孩子。

通常的操作,是将胎儿的头托进我的掌心,助手协助按压宫底,利用杠杆原理进行配合,顺利娩出胎儿的头部。可是这位孕妇太胖,腹壁脂肪过厚,胎头高浮,胎儿整个蜷缩在巨大的宫腔内随意晃动,很难找到受力支撑点,无法通过按压宫底顺利取出孩子。

手术室里,除了两名经常跟我上手术台的助手外,还有一个从中国留学回来的医学生,叫博科,最近刚刚轮转进妇产科。小伙子又高又帅,据说他爸爸也是一名妇产科的医生。

博科在复旦大学上海医学院读过八年,简单中文沟通没问题,更重要的是,他的医学理念完全源自中国,每当我对患者的病情做出一个评估,或者提出一个观点时,他都能很快理解,几乎与我的想法一致。

我指挥博科,还有两名年轻的助手,大家一起上阵,前面推着肚子,后面上产钳,左右两边固定住子宫,这个姿势很难长久维持,四个人只要出一点点差错,稍一走神,手一打滑,很可能伤到产妇和孩子。

在我再三叮嘱下,大家都集中注意力,即使手腕酸痛难忍,也坚持下来。

我相信他们这段时间的学习。

医生们的基础太差,我只能从最简单的步骤教他们。让他们锻炼的手术大多数都维持在一小时内,我用四十分钟,他们练二十分钟。

其中一个医生,一天内跟着我上了五台手术,缝合皮肤弄断三根针。我告诉他,针会断,因为没找到垂直进针点,手腕用力过猛,没有顺应针的弧度调整方向。我示范一遍,接着手把手教他怎样进针,怎样出针。

后来,我又在网上找到详细的英文教学视频,教他们如何拉线,如何打结。

帝力海滩上的孩子们

帝力海滩上的孩子们

随着教学,我已经融入这个群体,会英语的医护主动教我德顿语,闲暇时,我和他们聊起自己的家乡,还给他们看儿子的照片。

他们也会和我开玩笑,有位老护士每次见到我,都用德顿语和我打招呼,说一两句简单的问候,试探我的反应。如果我回应错了,她就马上纠正我,然后露出满意的表情说,嗯好,说对了。

有一回在手术室,麻醉医生突然和我说,“陈医生,我喜欢你的短头发,这样一眼就知道你是谁”。

在所有人的配合下,胎儿终于成功取出。

十斤重的婴儿被送往重症监护,我来不及出一口气,立即开始缝合伤口。由于腹部脂肪太厚,总是耷拉下来挡住我的视野,我让博科帮忙,使劲向上掰住肚皮,暴露出需要缝合的皮肤。

伤口缝合一共七层,前四层难,后三层相对简单,我缝完四层,将工具交给两位助手,自己和博科一起帮他们扶住肚皮,暴露出皮肤。

最难的挑战已经完成,两名助手在手术台上真刀真枪练过多次,我在旁盯着,不会出大问题。

看着患者的伤口一点点缝合完毕,我的胸口升起一种说不出的喜悦感。

单凭我一个人,是不可能完成的。这是手术室里所有医生共同努力的成果,少了谁都不行,如果没有这些得力的助手,很难说会出现什么样的灾难。

随后的一周,我有空就去探望这位胖妈妈,后来孩子脱离危险,送出重症监护,看见母子团圆,我拍下一张照片。

这两天,东帝汶瞬间从炎热的旱季转为雨季,每天都毫无征兆地下一场暴雨,有时持续半小时,有时大半天,雨过天晴,走出宿舍一看,街道已沦为泥沼。

雨季降临,就意味着蚊虫滋生,登革热、疟疾、乙脑等传染性疾病频发,我们即将面对更大的挑战。我打算做一个科室常见疾病的诊疗流程,也许是幻灯片,也许是一部教学视频。

有一天暴雨如注,我正打算收拾衣服,突然收到法蒂玛的信息:

“以后做剖宫产手术,我想让陈医生指导我,让我来做……”

我回复他:“没问题,想进步总有方法。”

虽然目前只有短短一个多月,还不足以产生什么质变,但我能看出这些医生想要努力改变的决心。

东帝汶是这样一个国家,医疗环境极其严峻,这里有一半的人缺乏安全的饮用水,近半数的儿童营养不良,每十万名孕产妇就有将近198例死亡,这个数字可能还不包括居住在偏远山区,或者由于各种原因,无法及时就医的产妇们。

即使回到七十年代,我国孕产妇死亡率也要比这个数字低得多。

接下来的两年,等待我的每一台手术都是急诊,每一个患者都是难题,但我相信,我可以帮助她们,哪怕微弱、缓慢、渺小。

胖妈妈和她的孩子

胖妈妈和她的孩子

出国后她发现,曾经视为理所应当的一切,对于这里的人们来说,可望不可及。同在一片蓝天下,在这个太平洋的角落里,生孩子可能死——甚至被视为一种常态。

陈朵拉突然明白,没有什么是理所应当的。

建国初期,我国每十万名孕产妇中就有1500人死亡,其实大多数是由于传统分娩手段的不卫生、操作不当导致。现在这个数字不到原来的百分之一。

平安顺利地生孩子不是理所应当的,而是要归功于医疗体系的进步,无数医生毕生的努力。

我问陈朵拉,写完这篇故事,最大的感想是什么。

她说,虽然故事里的情节都是活生生的现实,但她更希望什么都没有发生过。

她唯一能做的,就是让自己平静下来,试着去接受这一切,然后尽自己最大的努力,帮助这里的人。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64