偏离模范生和海外生存叙事,用文学和音乐记录自己的第二代台湾裔美国人(组图)

近年来,全球目睹了越来越多引人瞩目的美国亚裔影视和文学作品的问世。从《菜鸟新移民》(Fresh Off the Boat)到《亚洲超级富豪》(Crazy Rich Asians),这些作品都探讨了美国亚裔移民第二代所面临的困难和挑战。

有分析指出,相较于第一代移民,亚裔第二代所必须应对更加剧烈的贫富差距、未被消除的种族歧视和冲突,以及其他重要挑战。

张晓昂解释说,从构思到下笔,她花了约六年的时间去完成这本小说。

台湾中央研究院民族所助研究员刘文在接受BBC中文采访时解释,亚裔美国人面临着许多心理挑战,这与他们在美国社会中感到不适应有关,即便他们在经济和教育方面拥有比起上一代更多的资源。

那么,第二代“台美人”(台湾裔美国人)如何透过文学和音乐作品创作描述他们的经验以及烦恼,还有对未来的想像?他们与第一代移民即他们父辈有什么不同?他们又如何看待自己的心理危机?

“微小的情感”

“她已经从神经科学博士班中辍学,并开始忽略了丈夫的来电。最近,她发现自己在公园里走来走去,在地上留下一串果干的踪迹。某种程度上,这一切都是对她母亲最近去世的回应。她知道这一点。但是,艾莲诺不明白的是:你该如何哀悼一个你从未理解的母亲?你该如何爱一个拒绝让自己被了解的人?”

这是台裔作者张晓昂(Elysha Chang)对她去年出版的小说《放弃者的乐园》的介绍。这本小说主要围绕在女主角艾莲诺(Eleanor)的纽约生活展开。小说虚构了一位台湾移民家庭的第二代、女孩艾莲诺在母亲过世后,如何哀悼母亲的死亡并回溯过往,这些过去的回忆又如何影响她现在的婚姻与生活。小说中描绘了“不完美的移民家庭”,被认为打破了亚裔家庭作为移民楷模的迷思。

这本“非模范移民家庭”的小说,被美国知名演员莎拉·洁西卡·帕克所创立的文学出版社签下出版。

书中女主角的的父母于1970年代末从台北移民到纽约皇后区,并从事台美进出口贸易。然而,随着两夫妻事业的蓬勃发展,公司雇用了越来越多的职员,父母的婚姻开始出现裂痕,父亲选择以工作为由待在台湾,回美后则与母亲时而激烈争吵。最终,她的父亲与姐姐与母亲决裂,相继离开了家,留下内向安静的艾莲诺与强势的母亲相依为命。艾莲诺后来一路考上博士班,却选择终止学业,她又不顾母亲反对,嫁给了一位美国博士班同学,之后母亲病逝,她开始面对自己做过的每一个选择。

张晓昂说,从构思到下笔,她花了约莫六年的时间去完成这本小说。虽然,小说中的人物和情节都是虚构的,但原型确实源自她自己的家庭。她的双亲也是在1970年代移居美国,而她自己则是在1980年代出生于美国,在纽约哥伦比亚大学毕业后,去到宾州大学教授写作,如今与先生及幼子定居布鲁克林。

她告诉BBC中文,她的创作初衷是透过创造艾莲诺(Elenor)这个角色,去探讨移民社群“内部”的关系,譬如移民家庭内部父母和子女之间的互动,或其他家庭关系,而非将焦点全部聚焦在移民与他移居国家的关系。

张晓昂的解释以及小说主角的际遇,似乎也符应了一些学者对于亚洲移民在美国的观察。有学者认为第二代“亚美人”(亚裔美国人)虽然比起父母,衣食较为无虞,也不用烦恼国籍或签证的问题,但他们作为“土生土长”的美国人,会面临的问题包括如何与美国社会及父母的价值观妥协,或者处理不同世代间的认同冲突,等等。

台湾中研院学者刘文告诉记者,亚裔美国人面临着心理挑战,这与他们在美国社会中感到不适应有关。曾在美东任教的刘文向BBC强调,尽管亚裔美国人在语言或文化上可能与非移民背景的本土美国人一致,但他们还是时而受到外界对他们种族背景的质疑和追问。她举例说,韩裔学者朴洪(Cathy Park Hong 音译)便称这种现象为“微小的情感”,意指“微妙的侮辱和拒绝”,而这些看似不严重的问题却会逐渐累积,最终演变成一种对“自身存在的危机感”。

“模范少数”带来的压力

此外,也有学者指出,与她们的父母不同的是,二代亚裔美国人时常要经历“模范少数”概念带来的压力。这种压力源于外界对亚裔高成就和成功的刻板印象,以及上一代对他们在美国主流社会“成功”的期许,可能导致心理健康问题。譬如自卑感以及缺乏心理健康的支持。时而,更严重的情况是,移民家庭内对孩子成功的期许,时而导致肢体和心理形式的家庭暴力。

譬如,前年在美国书市热卖的自传《我的骨头知晓一切》,由马来西亚华人移民二代史蒂芬妮‧胡 (Stephanie Foo)记载的便是来自大马的父母如何将移民美国的压力及对小孩课业的期许,以虐待的方式移转到小孩身上。她在成年后,因为精神濒临崩溃,最后花费数年处理复杂的创伤后压力症候群(PTSD),并将求医过程写成此书。

胡小姐在书中回忆,1990年代就读的矽谷中学,学生九成以上都来自亚洲及拉丁裔家庭。她深刻的忆及每回学校要发成绩单的时候,每个同学都会陷入焦虑,在校园角落,有的人卷曲成胎儿的姿势,把头埋在双膝之间,或有人全身发抖,或者陷入僵硬,他们都恐惧不够好的成绩单拿回家后,不免会遭致一顿毒打。多年后,学校辅导老师才告诉胡小姐说,当时学校的几乎每个学生都有心理健康问题前来求助。

转向思考普世价值

这些二代移民历经的故事,与他们的父母渐渐有所区隔。后者可能多半挣扎于漂泊在外的乡愁,而新一代的人更多时候是在探索自己生长于美国的身份认同,或如何在美国找到自己的一片天空。

张晓昂说:“虽然这是一本关于移民家庭的小说,但《放弃者的乐园》触及了一些普世价值的思考,譬如个人追求理想或为自己开创一个属于自己的空间。”

不过,这也不表示对“台美人”二代来说,他们对于父母家乡台湾毫无任何情感或兴趣。

张晓昂告诉BBC说,“台湾对我来说很特别。 这是我父母长大的地方,也是他们所有故事的发源地。 有一次,我的父母带我们去了他们以前的学校、他们经常出没的地方和聚会场所,我们甚至沿着他们过去上学时走的路走。 我听说过很多关于台湾的事,但以前从未见过所有这些地方。 这就像走进一个故事。”

虽然是非典型的亚裔故事,但这本“非模范移民家庭”的小说却被美国知名演员莎拉·洁西卡·帕克(Sarah Jessica Parker)所创立的文学出版社签下出版,在书市颇受好评。纽约时报书评称,小说运用多重视角和不连贯的叙事方式,以不同的时间段呈现让故事极具吸引力:“艾莲诺不断叮咛自己:如果我肯,事情本可以简单很多,这也使读者对她这一次又将以何种方式让事情变得更加复杂感到好奇。”

2021年的纽约唐人街

“第一代想的是生存,后来的人负责讲故事”

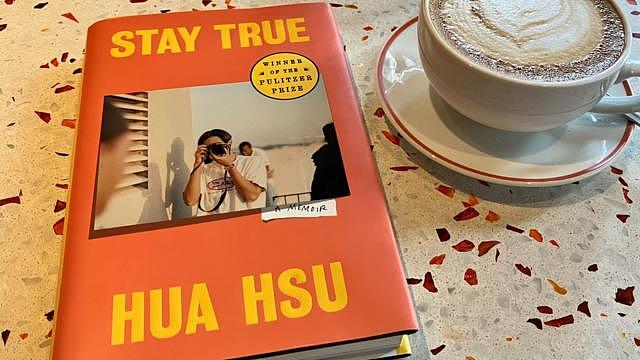

2022年,台裔学者徐华(Hsu Hua)的自传《保持真诚》(Stay True: A Memoir)在北美受到关注并获得极高评价,被列入《纽约时报》和《华盛顿邮报》的“年度十大最佳书籍”榜单。2023年此书获得普立兹自传文学奖(The Pulitzer Prize for Biography,普利策传记文学奖)。

1977年出生于美国的徐华,成长于加州矽谷的库比蒂诺市(Cupertino)。他的父母是来自台湾的平凡留学生。与许多台湾留学生的经历相似,徐华的家族也陆续一个接一个移民美国。

然而,在书中,徐华揭示了一个他后来才得知的事实,那就是他的父亲当年因参与台湾留学生组织的“保钓运动”立场属于左派,因此得罪了当时的国民党政府,被列入黑名单,多年无法回到台湾。直到徐华小学时,台湾结束“戒严”,黑名单和禁令解除,父亲在权衡之后选择回到台湾新竹,加入即将起飞的半导体工业。而徐母则留在美国照顾儿子。在接下来的几年里,父子俩透过传真机谈心、谈音乐,甚至父亲在传真纸上向儿子解释数学公式。这段深刻的经历,在网上引起了许多台美移民家庭读者的共鸣。

徐华观察到,与他不同的是,他的父母对于“成为美国人”或对亚美人这些族裔标签及政治认同兴趣并没有兴趣。父母一开始是因为政治因素,毕业后留在在美国就业,随后禁令松绑,父亲回台工作。徐华中学时的暑假都是回台湾过的。上大学之后,父母多数时间待在台湾,即便后来父母与家族都移民到美西,徐先生观察父母从未有要美国社会认同的焦虑,也对自己的身份没有太多挣扎:“第一代移民脑子里想的都是生存,后来的人便负责讲故事。”他在书中说。

徐华在2023年荣获普立兹自传文学奖。

徐华后来就读于加州大学柏克莱分校,而他的父母大部分时间则待在台湾。他随后获得哈佛大学的录取,并顺利取得博士学位,目前,他在纽约巴德学院(Bard College)担任英文系教授,同时也为《纽约客》撰稿。

徐华的移民生涯看似一帆风顺,是亚洲移民家庭的典范,然而他在书中揭示了年轻时期经历的种种起伏。这本书源于他的大学好友、日裔同学阿健(Ken)的死亡。徐华讲述了他与一班好友一起参加一场家庭派对后,稍晚离开的阿健在停车场被三名陌生人持枪劫车,并不幸遇害。阿健的突然离世对徐华来说是一个无法解开的沉重谜团。

在书中,除了幸存者的内疚感之外,还涉及到关于生命、友谊和暴力所带来的各种疑问。他坦言,这些问题缠绕在他的心中,形成了一个又一个的死结。最终,当他度过了40岁的门槛并成为一个父亲后,徐华有了能力将这些结清晰地整理并解开它们,这个过程最终成为了这本书。

美国作家龙·史派思(Ryu Spaeth)评论说,徐华的这本书带来了一种耳目一新的感觉。因为,与多数移民不同的是,在1990年代矽谷成长的徐华并没有渴望被美国主流社会接受。相反,他以一种“嘲讽藐视”的态度回应了让他感到几许疏离的美国。

史派思分析,徐华这本书因此“体现了90年代的理念,即白人主流是可悲地不酷(uncool)”。有趣的是,徐华的一个最好的朋友竟然是一个非常白人化、不那么“酷”的亚洲人。

徐华后来反思,他早逝的朋友理解并接受了他当时想要成为“酷文青”的种种行为和言语。这段友情带来了许多收获,值得他永远珍惜,即便他的挚友已溘然长逝。

徐华在书中称他不愿意将阿健的逝世及暴力,置放在美国亚裔如何遭受暴力的外部结构中解释。他坦言,他反而盼望这些经历从个人对于友谊及回忆的整理中谈起。徐华拒绝了记者的采访垂询。

用音乐记录遭枪击后的康复过程

徐华书写的是挚友阿健的死亡以及那段珍贵的年少时光,对杨海涛(Haitau Yang)来说,他只能以音乐来回溯创伤。

2017年,时年20岁的大学生杨海涛,在蒙大拿州停车场准备取车,有两个人走过来,之后警方调查发现他被误认成凶嫌仇家。其中一人走近他,只说了一句话后开枪,将一发子弹射入他的脑袋,粉碎了他的脑骨。

杨海涛告诉BBC中文,他不是特别能够精确忆起当下意外发生的那一刻,“也很不想回想起那些细节”。他只记得当意外发生时,身体感到冰冷,之后他失去记忆。事实上,被送往医院后,杨海涛被宣判为“医学死亡”,在医院中待了两周奇迹般地醒了过来,并需要一年时间的恢复。

杨海涛的中文仍然流利,他选择用音乐来回忆自己濒临死亡的经历。

也是意外发生18个月后,他才开始重拾创作。他告诉记者,他需要一个出口来将当下及疗伤过程的感受和情感发泄出来。他强调,创作音乐一开始并不是为了别人而存在,“它是我表达自己回忆并处理那段意外的方式。”

杨海涛与另一位乐手威利(Willy Krieg Tai )组成了黑金属(black metal)乐团,在疫情期间,一人在台北,一人在美国田纳西州,隔海合作创作音乐。与杨海涛一同接受采访的威利向记者说杨海涛通过音乐完全地表达了自己,双方隔海创作过程非常顺畅。

重金属摇滚乐团名称“冷”(Laang)是源于杨海涛回忆自己躺在血泊中、昏迷于医院时唯一的感受,这个名字带有独特的意义。在康复过程中,他经历了压倒性的恐惧、创伤后压力症候群(PTSD)和孤立感,这些情感都以“冷”的感觉表现出来。杨海涛表示:“Laang是我释放情感的方式,也是我观察康复过程的方法。每张专辑代表着我康复过程中的不同阶段。”

杨海涛(左)与另一位乐手Willy Krieg Tai (右)组成了乐团,在疫情期间,一人在台北,一人在美国田纳西州隔海合作创作。

事实上,杨海涛的母亲来自台湾,他是挪威与台湾的混血儿。七岁以前他一直在台湾居住。之后他随着父母的工作回到挪威,之后又到西雅图落脚。在成长的过程中,他在台湾、欧洲和美国三地间迁徙。目前,他在美国攻读认知心理学博士。“冷”的音乐不仅包含重金属摇滚的元素,还融入了台湾民间宗教的概念,探讨轮回、地狱和死亡的象征意义,而且唱的是中文。

据此,杨海涛告诉BBC说,用中文歌词的理由之一是他希望跟台湾有更多连结,过去离开台湾太久,在意外发生后,他希望重整的,不仅是这起意外还有自己过往的许多对音乐及生命的想法。而这些创作就像“写日记一样”,他自然不会忽略他的台湾背景。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64